保育士

Childcare worker

療育では、子どもたちの能力を最大限に引き出すことができるように、

一人ひとりの発達の状況や障がい特性に応じて、個別支援を行っています。

健康支援

衣服の着脱や食事、排泄などの生活動作向上へのアプローチをしています。

快・不快などの意思表出ができるような環境調整を心がけています。

心と身体の健康を保持・増進を目的に、触れ合い遊びや身体を使った遊びを取り入れています。

SST※(ソーシャルスキルトレーニング)

※SSTとは、社会生活を送るために必要なスキルを身につける練習です。

集団では、まず挨拶から始め、お友だちと関わることで他者を認識できるように支援しています。

個別では、職員と1対1で向き合い、集中して話を聞いたり、自分の気持ちを表現する練習をしています。

個別療育

・表現力

一人ひとりに合わせた遊びを提供し、「楽しい」気持ちを言葉や身体の動きで表現できるような関わりをしています。

・成功体験

「できた」という成功体験を積み重ね、少しずつ目標を高くしていきます。

個別療育の例

自分の持ち物の準備・片付けができるように声掛けし、気持ちの切り替えを促しています。

(ねらい)

・「自分のことは自分でやる」という自立心を育みます。

・自主性や主体性が育ち、行動力を高めます。

お友だちと関わる環境作りをします。

(ねらい)

一人遊び➜平行遊び➜連合遊び➜協同遊びへと発達段階を踏んで成長を促します。

言語聴覚士

ST

ことばの理解、表現方法、人とのやりとりに難しさがあるなどの、ことばとコミュニケーションや、

飲み込みや咀嚼に難しさがあるなどの摂食嚥下に対して評価、リハビリ、支援を行います。

主な訓練内容

・ことばに遅れがあるお子様に対して

ことばや物事の理解、口や舌の動き、気持ちの表現方法など難しさの要因を評価し、能力の向上を図ります。また、日常生活で役立つ具体的な手段を検討します。

・食べる事が難しいお子様に対して

口や舌の動き、飲み込みにどのような難しさがあるのか評価し、安全に食べることが出来る姿勢や介助方法を検討します。

また、噛みやすく飲み込みやすい食材の大きさや柔らかさの食事形態を検討します。

○3歳男児 利用日数1回/週

例:ことばが遅れている子どもに対して遊びながら関係性を気づきます。

基本的には訓練が楽しいと感じてもらうことを大切にしています。

・おはようのタッチ

・手遊び歌

・もう一回

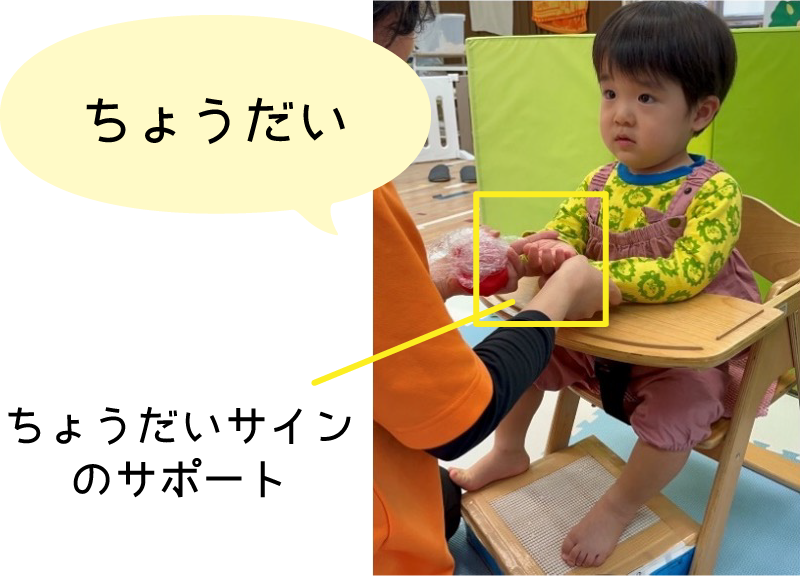

遊びの中でうまれた児童の要求に対してSTが言語化、サインを示します。

自身で表現できない場合はサポートしながらサインの練習をします。

・ちょうだい練習(紙粘土)

理学療法士

PT

基本動作に発達の遅れがあるお子さんに対して遊びの中で姿勢保持や運動の発達を促したり、

姿勢や運動のための関節拘縮予防や呼吸障がいに対するリハビリテーションを行っています。

運動発達の促進

基本的な動作(寝返り、起き上がる、座る、立つ、歩くなど)の練習や、姿勢保持に必要となる筋肉や筋緊張などに対してアプローチをします。歩行器やバランスボールなどの物品を使用し粗大運動の機能向上を図ります。

二次障害予防

日々の生活を楽に過ごすためにストレッチや関節可動域練習などを実施して、関節拘縮の予防や筋緊張の緩和に努めます。

呼吸リハビリ

胸郭や肩甲骨周囲のリラクゼーション、呼吸介助、うつ伏せなどの姿勢変換を行い、痰を出しやすくしたり、呼吸が楽にできるように支援します。

発達性協調運動障がいに対して

物の操作が苦手、走ったり階段を昇るのが苦手、片足立ちが苦手といった困りごとに対して、小さな課題から少しずつ目標を設定して「できた!」という感情を引き出せるように支援します。

モデルケース

○7歳男児 水頭症・てんかん

○目標:立つ姿勢が安定する

・仰向けやうつ伏せで骨盤、股関節、膝などの可動域を確保したりストレッチングをします。

・装具を装着して四つ這いや膝立ち練習を通して、体幹~股関節にかけての筋賦活を促し支持性向上に繋がるようにアプローチしています。

・重心の位置が後ろに偏り易いため、立ち上がり動作を通して前へ体重を乗せることを学んだり、重力に抗した足の伸展運動を促します。

・好きな遊びをしながらも、本人が上手くバランスを取ることができる位置、姿勢を調整し、自分で足を踏ん張って立てるように促しています。